Hace algo más de un siglo, en 1916, Albert Einstein publicó en la influyente revista científica Annalen der Physik el artículo que culminaba su teoría de la Relatividad General – Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie. Dicho artículo incluía las famosas ecuaciones que gobiernan la dinámica relativista del campo gravitatorio, ecuaciones que tienen la bien merecida fama de estar entre las más complicadas de resolver de la física matemática. Tanto es así que el propio Einstein albergaba serias dudas sobre si alguna vez podrían de hecho ser resueltas.

De ahí su sorpresa — y su correspondiente carta de admiración al responsable de tan notable logro — al conocer que el físico alemán Karl Schwarzschild pudo resolverlas de forma exacta apenas un mes después de su publicación. Tal solución, conocida como métrica de Schwarzschild, describe el campo gravitatorio exterior a un objeto masivo estático sin rotación con simetría esférica. Años más tarde, en 1963, el matemático neozelandés Roy Patrick Kerr encontró otra solución de las ecuaciones de Einstein que generalizaba la de Schwarzschild, pues describe la distribución del campo gravitatorio estacionario en el exterior de un objeto masivo con rotación, lo que hoy conocemos como métrica de Kerr. Ambas soluciones exactas, la de Schwarzschild y la de Kerr, pudieron encontrarse gracias a la imposición de importantes restricciones en las ecuaciones, tanto geométricas (simetrías espaciales) como evolutivas (estaticidad o estacionariedad). En el caso más general, sin simetrías y en presencia de campos gravitatorios dinámicos, las ecuaciones de Einstein permanecen sin resolver de forma exacta, habiendo que recurrir a refinadas técnicas numéricas para encontrar soluciones. Tales técnicas permiten, en particular, estudiar la evolución del campo gravitatorio durante la explosión de una estrella supernova, o durante la formación de una estrella de neutrones o un agujero negro como resultado del colapso gravitatorio, o en la colisión de objetos compactos en sistemas binarios formados por agujeros negros o estrellas de neutrones.

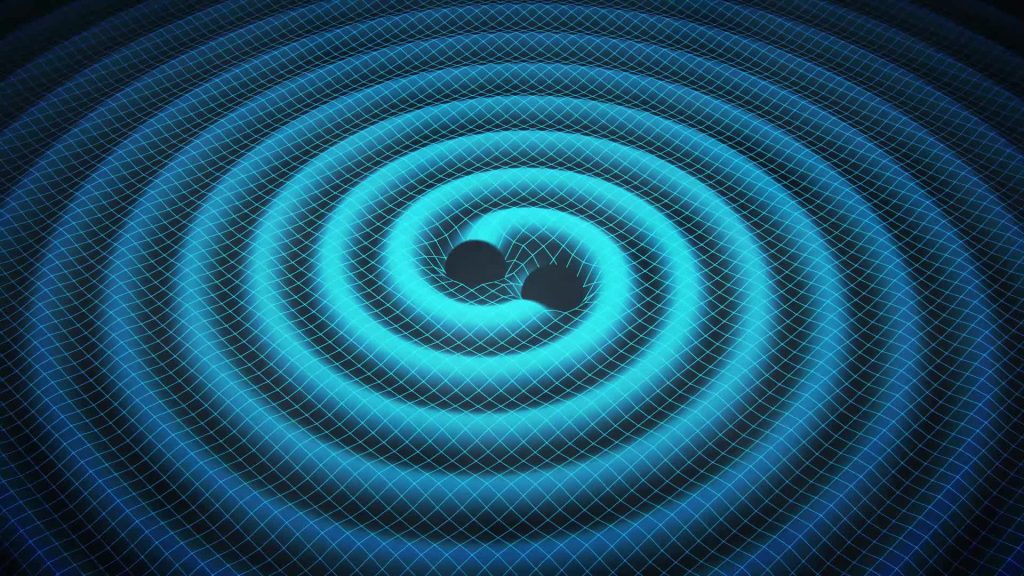

Al poco tiempo de publicar sus ecuaciones, el propio Einstein descubrió que éstas contenían un nuevo fenómeno físico hasta entonces desconocido. Al analizar sus ecuaciones bajo la hipótesis de campo gravitatorio débil encontró que sus ecuaciones de campo adoptaban la forma de una ecuación de ondas para los potenciales gravitatorios, es decir, las propias perturbaciones gravitatorias de la métrica plana. La implicación de esta observación era que una distribución de masa podía, en determinadas circunstancias, originar un tipo de radiación de origen puramente gravitatorio, similar, en cierto modo, a lo que sucede con la radiación electromagnética asociada a una distribución de carga eléctrica. El efecto de tales “ondas gravitatorias” al incidir sobre un objeto material debía ser únicamente gravitatorio, produciendo, por tanto, fuerzas de marea en dicho objeto. Al igual que una carga eléctrica es acelerada al ser alcanzada por una onda electromagnética, en una dirección perpendicular a la dirección de propagación de la onda, una “masa de prueba” debe sentir una aceleración transversal similar al ser alcanzada por una onda gravitatoria. Así, un conjunto de masas de prueba situadas en diferentes posiciones, deberían sentir aceleraciones diferentes al paso de una onda gravitatoria — la distancia entre ellas se debería expandir y contraer de acuerdo a la frecuencia de la onda gravitatoria — lo cual proporcionaría un modo de detectarlas. Siempre que éstas en verdad existieran.

Desde su concepción, la existencia de la radiación gravitatoria fue objeto de gran escepticismo por parte de prestigiosos científicos, entre ellos Sir Arthur Eddington y el propio Einstein. Gran parte de la confusión provenía de aspectos matemáticos asociados con la elección del “gauge” para obtener la ecuación de ondas (en el proceso de linealización) y con la elección de los sistemas de coordenadas curvilíneas para resolverla, que contenían términos singulares en determinadas posiciones espaciales, como el eje de simetría de las coordenadas cilíndricas. Es bien conocido el ácido comentario de Eddington en 1922, quien afirmó que “las ondas gravitatorias se propagan a la velocidad del pensamiento”. Con dicho comentario, Eddington resumía irónicamente la confusión generada por la presencia de artefactos matemáticos que enmascaraban la posible realidad física de la radiación gravitatoria.

Hubo que esperar hasta mediados de los años 60 para que las bases teóricas de la existencia de la radiación gravitatoria fueran más firmes, al demostrarse que si un objeto emite ondas gravitatorias su masa (y su energía) debe disminuir. Unos fascinantes objetos astronómicos, los púlsares binarios, proporcionarían la evidencia experimental necesaria. Lo púlsares (estrellas de neutrones con rotación extremadamente rápida y campos magnéticos ultraintensos) habían sido descubiertos por Jocelyn Bell en 1967, aunque hubo que esperar a 1974 para que los radioastrónomos Russell Hulse y Joseph Taylor observaran el primer púlsar binario, PSR B1913+16. En dicho sistema, las dos estrellas de neutrones giran alrededor de un centro de masas común. Sorprendentemente, el periodo de dicha órbita disminuye con el tiempo, contradiciendo los resultados de la mecánica clásica en relación a la evolución de sistemas binarios. Analizando la evolución del periodo orbital de PSR B1913+16, Hulse y Taylor demostraron que ésta concordaba de forma extraordinaria con la que seguiría un sistema que emitiera radiación gravitatoria de acuerdo con la Relatividad General. Así pues, las órbitas de las dos estrellas no seguían elipses sino espirales, acercándose paulatinamente hacia su colisión (que se estima ocurrirá dentro de unos 300 millones de años). PSR B1913+16 proporcionaba la primera evidencia indirecta de la existencia de la radiación gravitatoria (resultados todavía más precisos se obtendrían posteriormente con el púlsar doble PSR J0737−3039, descubierto en 2003).

La amplitud de una onda gravitatoria suele expresarse mediante una cantidad adimensional que mide el desplazamiento relativo de la longitud que separa dos masas prueba al paso de la onda. Imaginemos una onda generada por la colisión de dos estrellas de neutrones en el cúmulo de Virgo, a unos 20 megaparsec (unos 60 millones de años luz) de distancia de la Tierra. A tal distancia, debido al gran número de galaxias, las colisiones deben ser lo bastante frecuentes para no tener que esperar millones de años para que una suceda. Supongamos, además, que en el proceso se libera, en forma de radiación gravitatoria, la energía equivalente a transformar toda la masa del Sol en energía (de acuerdo con la conocida fórmula de Einstein E=mc2 que relaciona la energía con el producto de la masa por el cuadrado de la velocidad de la luz). Bajo estas premisas, es sencillo demostrar que la correspondiente onda gravitatoria cambiaría la distancia entre dos masas prueba separadas 10 km en apenas una centésima de femtómetro, es decir, apenas una centésima del tamaño de un núcleo atómico. Tal variación, insignificante, pone de manifiesto la dificultad tecnológica inherente a la detección de las ondas gravitatorias. Cabe señalar que la intensidad de la radiación decae con la distancia a la fuente, por lo que en la propia fuente las magnitudes características son extraordinariamente grandes. De hecho, la “luminosidad gravitatoria”, es decir la energía emitida en forma de radiación gravitatoria por unidad de tiempo, es varios órdenes de magnitud superior a su luminosidad electromagnética. La “luz gravitatoria” tiene una potencia que puede llegar a ser de hasta unos 1052 vatios, es decir, como la que generarían 1050 bombillas de 100 vatios. Estos valores se asocian a los denominados objetos estelares compactos (estrellas de neutrones y agujeros negros) con velocidades cercanas a la de la luz.

Leed aquí la segunda parte de esta historia.

Un comentario en “El sonido del silencio (I)”